La Casa de los Niños de Plomo:

http://www.youtube.com/watch?v=gg6en44jE4I&feature=player_embedded

Jack Rain

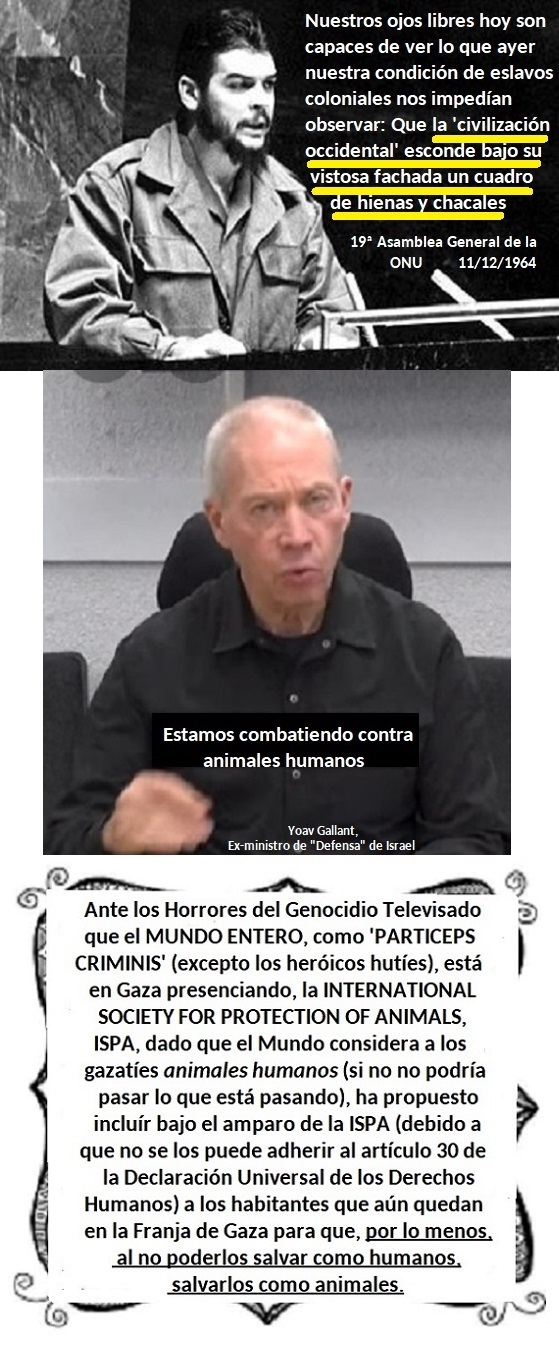

One of my favorite hobbies is uncovering and tracking the Master Manipulators--those characters who think they should be controlling the world. The Rockefellers certainly fall into this category, but most of the M&M’s prefer to remain in the shadows and out of public view. They only come out of the shadows every once in awhile when there is enough money on the table to be grabbed, and then just as quickly exit public view.

George Bush, Dick Cheney and the like are just the puppets of the M&M’s.

There’s roughly a billion dollars sitting on the table for one of these M&M’s, so he has ever so slightly come into public view. His name is Ira Leon Rennert. Rennert is owner of Renco Group, Inc., which in turn owns AM General Corp.

AM General is the manufacturer of the Hummer. Three years ago, AM General sold the Hummer brand name and distribution rights to General Motors, but it continues to manufacturer them, including the new H2. But more than half of AM General’s revenues come from government contracts. To date, it has sold more than 150,000 Humvees (The military version of the Hummer) to U. S. armed forces and to more than 30 foreign nations. And now Rennert has come into public view as he tries to cash out and sell AM General.

He bought AM General in 1992 for $133 million. With rising demand for Hummers along with, as the New York Post put it, "greater demand for military hardware, thanks to heightened national security," Rennert wants to sell it for somewhere between $750 million to $1 billion. Talk about a war profiteer.

Among the top 50 companies listed as the major recipients of Defense Department contracts are the usual pigs at the trough: Raytheon, General Dynamics, Lockheed, Boeing and General Electric, but AM General parent Renco is also on the list. It is not clear whether other parts of Rennert’s empire are beneficiaries of major government contracts or whether AM General is the major factor, but clearly the company this character keeps suggests he is up to all sorts of no good.

He has his corporate headquarters at 30 Rockefeller Center. His lobbying firm (Baker Donnelson) employs Henry Kissinger’s man Lawrence Eagleburger. Long before 9-11, he donated $100,000 to Rudy Giuliani’s senatorial campaign.

He is also on the list of about a half-dozen Americans who are known in Israel as "First Tier Donors," for giving more than $100,000 to Israeli political campaigns.

The environmentalists have been after this guy for some time. He is considered the world’s greatest polluter. And while the pollution issue itself is extremely complex with the lack of private property being at the core of the problem, Rennert clearly isn’t waiting for the issue to get resolved in debate. He is dumping big time now--though not in his back yard.

He has recently completed construction of the largest "single-family" residence in the United States. The house, located on Long Island and facing the Atlantic Ocean, cost $100 million to build and contains 62,000 square feet of living space (twice that of the White House). Rennert also apparently doesn’t have a constipation problem, either, as there are 42 bathrooms in the house.

But it is not Rennert’s house that I’m concerned about, it is the military-industrial complex that is the problem, and Rennert is right at the core. And now he is trying to extract a cool billion for his role. I’m not going to help him one tiny bit.

So there are no Hummers in my future. I’m not buying one, leasing one, and I will even refuse to ride in one. It is a child of the war machine. Its parent the Humvee--short for "High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle"--is everything I don’t want this government to be: highly mobile, multipurposed with wheels.

As for Rennert, he will probably grab his billion and crawl back into a hole, but he had to come out to grab the billion, and now he is on my list and should be on yours.

..............................................

'Los Niños del Plomo',

Maria Walker Guevara

"Existe un pueblo en el Perú donde las casas, las calles, el hospital, el colegio y unas pocas áreas verdes están cubiertos por un polvo gris. Entre las partículas de esa nube negra que parece arena, hay plomo. El plomo que sale de las chimeneas de una fundición de metales que ha traído trabajo, “progreso” y ocenas de historias de niños que no engordan ni crecen y que tragan esa tierra tóxica cada vez que se meten los dedos en la boca.

Mishell Barzola tiene seis años y hace tiempo dejó de crecer. Mide apenas un metro y pesa 14 kilos, sólo un poco más que su hermano Steven de dos años. Su madre, Paulina Ccanto, sospecha que el plomo se le ha metido en el cuerpo.

En La Oroya, Perú, donde vive Mishell, los niños respiran y tragan constantemente el metal que viaja en el aire y se deposita en el suelo. Cuando juegan al fútbol o a las canicas en las calles de tierra, el viento arroja polvo tóxico en sus caras. Cuando se llevan los dedos a la boca, los pequeños, literalmente, comen plomo.

“No la veo bien a la niña”, me dice Paulina sentada en la pequeña habitación que alquila en esta ciudad andina de 33.000 almas, 180 kilómetros al sureste de Lima. Anoche llovió y las goteras se han ensañado con la cama que comparten tres de los cuatro hijos de la mujer. Un débil rayo de sol se cuela por el mismo agujero del techo por el que se filtra el agua.

“Mishell no engorda ni crece. El doctor me dijo que puede ser por el exceso de plomo”, me explica Paulina casi susurrando, como si de ese modo la amenaza se tornase menos real. Su hija Rosario, de doce años, habla con la soltura propia de los niños: “A veces nos llenamos de plomo y nos da una enfermedad. Nuestro estómago se llena de plomo. Con eso también podemos morir”.

Es febrero de 2005 y Paulina está a la espera de los resultados de un examen de sangre que despejará todas las dudas sobre la salud de Mishell. En La Oroya, diversos estudios han demostrado que prácticamente todos los niños están intoxicados con plomo en niveles tres veces mayores, en promedio, que lo máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud.

La razón está del otro lado de las aguas cobrizas del río Mantaro, en la enorme chimenea de cemento que desde hace 83 años escupe sus humos en la cara de los oroyinos.

El complejo metalúrgico de La Oroya es, al mismo tiempo, el drama y la razón de ser de esta ciudad. De él viven las familias de los 4.000 obreros que trabajan en sus hornos procesando plomo, zinc, cobre, oro y plata. Miles de comerciantes y transportistas dependen de la fundición para su supervivencia. Y muchos otros han logrado que los nombres de sus hijos estén en la lista de asistencia social de la empresa estadounidense que desde 1997 maneja la planta, Doe Run Co., la productora de plomo más grande de América del Norte.

Por momentos, y aunque la realidad la contradice, Paulina se esfuerza en pensar que tal vez Mishell sea la excepción entre los niños de La Oroya. Que los cuidados especiales de alimentación e higiene que ella le brinda hayan hecho su parte. Yo también quiero creerlo. Después de todo, pienso, Mishell tiene una energía envidiable.

Sube corriendo las escaleras empinadas de su barrio, juega a la pelota y se va saltando por la vereda con sus amigos. Es pequeña, sí, pero no parece que estuviera enferma. La gran tragedia de la intoxicación por plomo es, precisamente, su sigilo, la ausencia de signos externos inmediatos o muy notorios. Sin embargo, la exposición prolongada al metal provoca daños irreversibles en el sistema nervioso central. Es un veneno de acción lenta, pero devastadora.

Recorro las calles angostas, laberínticas de La Oroya Antigua, la zona más cercana a la fundición. Trozos de vida urbana compiten con escenas casi coloniales: falta de agua corriente, ausencia de un sistema de cloacas, basura amontonada a la orilla del río. Hay una belleza irónica en la confusión de casas viejas pintadas de azules, de amarillos y de marrones; bares improvisados que empiezan a poblarse desde temprano y cabinas de internet abarrotadas de niños y adolescentes.

Ayer pagaron en la empresa y el mercado callejero está rebosante de vendedores de todo, desde aceite curativo de caracoles hasta trucha frita recién preparada. Perros flacos comen los restos de comida que caen de los puestos, y docenas de taxis se agolpan en las calles y hacen sonar sus bocinas. A lo lejos se escucha el andar pesado, metálico del tren que sale de la fundición con sus vagones repletos de minerales rumbo a Puerto Callao, en Lima.

Nadie parece prestar atención al aire pesado, irrespirable, ni al olor ácido que lo impregna todo, se mastica, quema los ojos y la garganta. Los oroyinos me dicen que a la larga uno se acostumbra a los “gases”, como le llaman, una combinación de plomo, arsénico y dióxido de azufre, entre otros contaminantes que emite la fundición. El humo queda atrapado entre las laderas de los cerros donde se agolpa, caótica, la ciudad.

Hugo Villa es neurólogo y trabaja en La Oroya desde hace 25 años. Me recibe en el hospital Essalud, donde se atienden los obreros de la fundición y sus familias, pero me pide discreción y me conduce a una sala alejada del paso del público. El médico se ha unido a los grupos que reclaman que Doe Run cumpla con el plan de mitigación ambiental al que se comprometió cuando compró el complejo hace ocho años. Pero quienes se atreven a hacer ese reclamo, dice Villa, son rápidamente señalados por los trabajadores del sindicato como “traidores”. “Quien habla del problema de salud está yendo contra la fuente de trabajo”, me explica el médico en baja voz, igual que Paulina. Por esta razón, según Villa, los padres no preguntan sobre el plomo cuando llevan a sus niños al hospital. Tampoco expresan preocupación. “Es como si tuvieran miedo”, dice Villa, “me siento frustrado, impotente. Me da rabia. En 15 ó 20 años toda una generación va a tener problemas de desarrollo psicomotor”.

La planta de La Oroya la construyeron “los primeros gringos”, como se refieren los lugareños a los estadounidenses de la compañía Cerro de Pasco Copper Corporation que desembarcó en estas alturas de los Andes en 1922. El complejo metalúrgico permitió que vivieran las minas a lo largo y a lo ancho de la sierra central del Perú, cuyos minerales necesitaban ser procesados antes de venderse en el mercado internacional. Por la complejidad de los procesos que allí se realizaban -procesamiento de minerales “sucios”, con alto contenido de sulfuros -, La Oroya se transformó en un lugar de referencia para ingenieros metalúrgicos de todo el mundo.

A los pocos años de creada la planta, los agricultores de la zona comenzaron a quejarse de que el humo secaba sus pastos.

Cuentan los memoriosos que los cerros de La Oroya por ese entonces eran verdes, y en el Mantaro, uno de los ríos más importantes de Perú, se pescaban truchas y ranas. Hoy las montañas que rodean La Oroya están peladas y manchadas de negro, y del Mantaro algunos pobladores dicen que “está muerto”. En 2003, una ley nacional declaró la emergencia ambiental de su cuenca, de la que son responsables también las minas de la zona de cerro Pasco y las decenas de pueblos andinos cuyos desechos cloacales van a parar al río.

Cuando en 1974 el gobierno peruano expropió y nacionalizó el complejo metalúrgico de La Oroya, la contaminación del suelo, el aire y el agua empeoró. Los pobladores se habituaron a vivir con los ojos rojos, inyectados, y un pañuelo siempre a mano para cubrirse la cara cuando “venía el humo”. Poco se sabía de la intoxicación por plomo por aquellos días porque todavía no se habían realizado estudios de sangre en la población.

Una mañana de octubre de 1997, un grupo de estadounidenses firmó un contrato con el gobierno del ahora prófugo Alberto Fujimori por 120 millones de dólares. Doe Run Co., con sede en Missouri, acababa de comprar la planta de fundición de metales de La Oroya en condiciones más que ventajosas. El acuerdo de venta especificaba que durante diez años la empresa estatal Centromín Perú, que vendió a Doe Run el complejo, asumiría cualquier demanda legal atribuible a la contaminación histórica de La Oroya. En ese período, los estadounidenses se comprometieron a desarrollar un programa de control de emisiones y efluentes industriales, entre otras medidas de mitigación ambiental.

Doe Run y la compañía neoyorquina a la que pertenece, Renco Group, enfrentan decenas de juicios en Estados Unidos por supuestos daños al medio ambiente y a la salud ocasionados por sus empresas. La Agencia estadounidense de Protección Ambiental acaba de demandar a una de las compañías de Renco por la presunta contaminación con PCB de los alrededores del Great Salt Lake, en Utah, donde opera una planta de magnesio.

El accionista mayoritario de Renco es el enigmático multimillonario Ira Leon Rennert quien, según la prensa estadounidense, posee una mansión en Long Island, Nueva York, que dobla en tamaño a la Casa Blanca, con 29 habitaciones y 40 baños. Una de sus empresas, AM General Corp., es una de las grandes proveedoras de vehículos militares del Pentágono, incluido el famoso Humvee.