"Yo no soy mi vida. Esta, que es la realidad, se compone de mi y de las cosas. Las cosas no son yo ni yo soy las cosas: nos somos mutuamente trascendentes, pero ambos somos inmanentes a esa coexistencia absoluta que es la vida...No consisto en un pensar, en un tener conciencia. Yo no pienso originariamente las cosas en las que me encuentro, sino que la realidad es que me encuentro, primero y sin más, entre ellas, con ellas; encuentro que ellas existen y yo también...El pensamiento es mío, es yo. Mi vida no es mía, sino que yo soy de ella. Ella es la amplia, inmensa realidad de la coexistencia mia con las cosas"

Buscamos una orientación radical sobre toda nuestra circunstancia, por tanto sobre todo lo que hay.

Para ello necesitamos venir a acuerdo con nosotros mismos sobre qué es, a nuestro juicio, lo que verdaderamente hay o cuál es la realidad radical.

En expresión más vulgar, pero más clara: necesitamos hacer pie en algo completamente firme.

Ensayamos la tesis o convicción realista, según la cual, la realidad son la cosas y su conjunto, el mundo. Pero esta tesis no es firme: porque la existencia de las cosas en cuanto aparte e independientes de quien las ve y las piensa es problemática, es hipotética.

Que esta habitación tiene ella por si una existencia cuando no me es presente es sólo una hipótesis y no una tesis; sólo hipótesis y no inevitable o evidente certidumbre.

Y tampoco cabe considerarla como probable: la idea de probabilidad sólo tiene sentido referida a una meta fija en comparación con la cual se mide el más y el menos de aproximación que es la probabilidad o verosimilitud.

En vista de ello, ensayamos la tesis que, por lo pronto, corrige la realista y decimos: la realidad es el pensamiento, la conciencia.

La existencia de esa pared en sí y por sí es problemática, pero la existencia actual de mi estar viendo esa pared es incontrovertible.

La pared en cuanto vista por mi, por tanto, no simplemente como pared sino como conciencia mía de esa pared, como estarme dando cuenta de esa pared, es indubitable.

Estudiamos esta tesis idealista desde varios lados y en algunas de sus dimensiones, pero ahora vamos, sin más, a analizarla en su primera expresión clásica, la que adoptó Descartes; a analizarla en los puntos que estricta y urgentemente necesitamos.

Como es sabido, la fórmula de Descartes no puede ser más sencilla. Dándole, sin embargo, una expresión mucho más rigurosa completa y favorable que la que en sus textos aparece tenemos lo siguiente:

Yo puedo dudar de la existencia de todo menos de la existencia de mi duda. Mi duda soy yo dudando, por tanto, no puedo dudar de mi existencia. Dudo, luego existo.

(Sustituyendo duda por pensar: Pienso, luego existo.

El famoso Cogito ergo sum. Marx lo transformó en,

Existo, luego pienso, Sum, ergo cogito. Naturalmente, porque la vida, la existencia, antecede al pensar. Primero se es, después se piensa que se es. Aúnque mas adelante veremos: "Cuando Descartes encuentra que es indubitable la existencia de la duda, por tanto, que la duda era realidad radical o absoluta, debió pararse a analizar qué era, en qué consistía tal realidad llamada duda, en vez de apresurarse a denominarla «pensamiento», y con ello falsificarla" )

¿Por qué no se puede dudar de la existencia de la duda?

Fíjense bien y no caigan en el error de hacerse más complicada la cuestión de lo que rigorosamente es.

Existencia de algo, quiere aquí decir, haberlo verdaderamente o en absoluto y no sólo errónea, aparentemente o en nuestra opinión. Que esa pared existe o la hay en absoluto, y no sólo en nuestra opinión, es cuestionable, dubitable. Existir en absoluto la pared y creer yo que existe son dos cosas diferentes. En cambio, creer yo que existe la pared y existir ese creer mío son una misma cosa.

Se trata, pues, de la contraposición de dos sentidos del existir:

1. Existir como existir para mí algo o creer que existe.

2. Existir como existir en absoluto y no sólo para mí.

Pues bien, dudar no es sino parecerme a mí que dudo, por tanto si me parece que dudo existe ya mi duda.

Conste, pues, lo que hace que no pueda yo dudar de la existencia de mi duda no es nada peculiar que la duda posea, sino lo que la duda tiene de común con cuanto tenga ese carácter de que su existencia absoluta y su existencia para mí, o parecerme a mí, sean idénticos.

El genial descubrimiento de Descartes – palpado ya por San Agustín y San Anselmo, pero sólo palpado – consiste en haber advertido que «hay algo cuya existencia relativa a mí y su existencia absoluta son idénticas, o dicho de otro modo, que hay algo cuya existencia absoluta consiste en existir para mí o en mi creencia de que existe».

Este algo es la duda, pero no sólo ella, sino tanto como ella el ver, oír, imaginar, idear, sentir dolor y placer, querer y no querer. Qué tiene todo eso de común? Simplemente, que son algos de que nos damos cuenta inmediatamente, sin intermediario.

De la existencia absoluta de esa pared yo no puedo darme cuenta inmediata. Entre esa existencia y yo tiene que intercalarse mi visión, mi recuerdo, mi pensamiento de ella. Pero entre mí y mi ver la pared nada ajeno a mí se intercala. Si creo ver, veo, como si creo dudar, dudo.

Pues bien, dice Descartes, no en las Meditaciones, sino con forma más rigurosa en los Principios de filosofía (parágrafo 9), cogitationis nomine intelligo illa omnia, quae nobis consciis in nobis fiunt, quatenus eorum in nobis conscientia est. Y en la traducción francesa que él revisó: par le mot de penser, j' entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte, que nous l 'apercevons inmediatement par nous memes. (por la palabra del pensamiento me refiero a todo lo que se hace en nosotros de tal manera que lo percibimos de inmediato por nosotros mismos) Por tanto – cogito, ergo sum –, «existo, en absoluto», porque yo soy el que cree que existe.

Consisto en pensamiento.

He aquí cómo Descartes llega a establecer la tesis idealista que en nuestra terminología suena así: la realidad radical, lo que verdaderamente o en absoluto hay, es pensamiento.

¿Podemos nosotros instalarnos en esta tesis, aceptarla como más o menos la ha aceptado la Edad Moderna y atenernos a sus consecuencias?

Noten ustedes que estas consecuencias se resumen en ésta gravísima consecuencia que es el reverso de la tesis misma: si la realidad radical es el pensamiento, quiere decirse que, propiamente hablando, no hay más que pensamiento. ¡Adiós cosas, mundo, amigos!

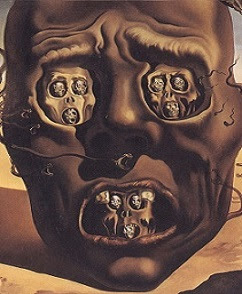

Todo eso no es, en verdad, más que un enjambre de ideas mías. ¡Soy el ciego que soñaba que veía!...

Importa, pues, mucho que intentemos apurar bien los términos para ver si, por fin, el hombre logra salir de esta espléndida pesadilla que ha sido el idealismo.

A este fin, es preciso dividir el razonamiento cartesiano en dos trayectos de muy distinto valor:

Uno que termina en la afirmación de que la realidad radical es lo inmediato como tal, o lo que es igual, que lo que verdaderamente y en absoluto existe es lo que existe para mí.

El otro trayecto está compuesto por una afirmación distinta de esa, que agrega algo nuevo a ella y dice: esa realidad inmediata, ese existir para mí algo es pensamiento.

El primer trayecto, -idealismo- la tesis de lo inmediato como radical realidad, parece invulnerable. Con él se rechaza el realismo, esto es, la opinión que hace consistir la realidad precisamente en lo que no me es inmediato, en lo que no consiste en existir para mí, sino, al revés, en existir en sí y por sí, en lo que solemos llamar «cosas, mundo».

La tesis idealista es firme en la medida que exige, para que algo sea realidad radical, auténtica, que yo exista con ello, que yo esté también en ello.

Cuando alguien nos cuenta una historia y mostramos ante su narración alguna duda, suele defenderla diciendo: «Yo estaba allí.» En efecto, el hombre tiene que estar en la realidad para que ésta lo sea. Una realidad de que yo estoy ausente es, por esencia, problemática e hipotética. La realidad incuestionable tiene que ser presente, patente. A este ser presente y patente hemos llamado inmediatez.

Ahora bien, si a lo inmediato tal y como es en su inmediatez y presencia queremos llamarlo pensamiento, como podríamos llamarlo X, nada tendríamos que oponer al segundo trayecto, a la segunda afirmación del razonamiento cartesiano y, en general, idealista.

Pero el caso es que Descartes y el idealismo hacen lo contrario: al llamar pensamiento a lo inmediato introducen en éste algo que no hay en él, algo que no es ya inmediato.

Noten ustedes la definición que de la cogitatio da Descartes: illa omnia, quae nobis consciis in nobis fiunt. El pensamiento es, pues, una realidad consistente no sólo y puramente en ser patente – nobis consciis –, no sólo en que yo me dé cuenta de ella, sino que in nobis fiunt, se hace en nosotros, tiene lugar íntegra en nosotros, es nosotros; se entiende, es yo.

El pensamiento es, por tanto, una realidad que está confinada en mí, en el sujeto, es pura subjetividad.

Ahora bien, ¿es esto cierto? Lo inmediato, tal y como se presenta, consiste en que yo me soy presente y patente a mí y nada más? He aquí que yo veo esa pared: existe absolutamente mi ver la pared; en cambio, la existencia de la pared, fuera y aparte e independientemente de mi ver, es problemática.

Esto es lo inmediato tomado en su pura manifestación y patencia o evidencia. Pero aquí viene el escamoteo que, a mi juicio, practica el idealismo.

Preguntémonos perentoriamente, sin dejar margen a la evasión: qué hay cuando hay mi ver la pared? Pues hay la absoluta realidad que me soy yo y hay la realidad que me es la pared. Cuando la estoy viendo y mientras la estoy viendo hay pared ante mí y para mí exactamente lo mismo, en idéntico sentido, ni más ni menos, que hay yo.

(Dos realidades: lo obervado, la pared, el objeto, la realidad; y yo, el sujeto, el observador: dos 'términos' inseparables de la ecuación)

«Ver la pared», como nombre de una cierta situación inmediata, no significa la función fisiológica de ver ni siquiera la función psicológica. Al ver la pared yo no veo mi ver corporal ni mi ver psíquico o espiritual; el cuerpo es una hipótesis y nada más; pero no es menos hipótesis que el alma que ve.

Cuerpo y alma son hipótesis. «Ver la pared» no significa aquí, estrictamente, sino el hecho absoluto de que yo existo con una pared delante tan existente como yo; significa, pues, la coexistencia de mi yo y la pared; mas no significa, en modo alguno, mi yo en el sentido de ser sólo apariencia y no efectiva existencia. Por qué existo yo absolutamente? Sólo por esto: porque existo para mí. Pero lo propio acontece a la pared: existe para mí como tal pared, luego existe absolutamente.

Se me dirá: pero acaso padece usted una alucinación. En primer lugar, esta historia de la alucinación es ya un poco impertinente. Alucinación es el nombre de una hipótesis nuestra con que intentamos explicar ciertas incongruencias de nuestra realidad.

En el plano de lo inmediato no hay alucinaciones. Cuando yo estoy en una situación que luego voy a calificar de alucinatoria – por ejemplo, ahora, si, como suponemos, la padezco –, la pared existe tan absolutamente como cuando estoy en lo que se considere como la más normal percepción. Y es que todo eso – alucinación y percepción – son ya conceptos que no describen lo inmediato, sino hipótesis psico-fisiológicas.

Ahora estamos en un plano incomparablemente más radical y previo: estamos determinando la realidad primaria, sin tener la cual bien definida huelga hablar de todo lo demás: cuerpo, alma, pensamiento, alucinación, percepción.

Si, pues, por pensamiento se entiende, como es sólido en todo el idealismo, una realidad en que sólo existe el sujeto, yo, pero no lo otro que el sujeto, niego que lo auténticamente inmediato sea pensamiento.

Pensamiento, repito una vez más, es un concepto que significa rigorosamente esto: que yo puedo hacerme presente lo que, en verdad, no me es presente porque no existe.

La cosa, en cuanto pensada, no necesita existir. Ahora bien, y esto es a mi juicio decisivo, al interpretar el idealismo lo inmediato como pensamiento, contradice y vulnera su propio e invulnerable punto de partida. Consistía éste en exigir, como carácter fundamental e inexcusable de realidad, su inmediatez, su presencia y lo patente ante mí.

Pero es el caso que cuando yo veo esa pared es ésta lo presente y patente, pero no mi verla. Yo no veo mi ver cuando estoy viendo. Para darme cuenta de que hay mi ver, tengo que dejar de ver y recordar que hace un instante veía. Yo veo mi ver cuando estoy fuera de él, cuando no me es inmediato, cuando la realidad que él nombraba – estar viendo la pared – ya no es realidad sino que estoy en otra realidad nueva, a la que llamo «recordar un pasado»: recordar que he visto la pared.

Pero si este recuerdo es pulcro, lo que recordaré como lo efectivamente acontecido y pasado es que yo existía absolutamente ante una pared que absolutamente existía.

Y si ahora, por estas o las otras razones, yo averiguo que no hay pared, esto, el no haber ahora pared, será la absoluta realidad, pero no la absoluta realidad de antes.

¿Cómo ha podido cometer el idealismo esta inconsecuencia con su punto de partida que le imperaba no reconocer como radical realidad sino lo inmediato?

Muy sencillo: porque conserva en sí mismo, sin advertirlo, la tendencia realista. Esta consistía en creer que lo real es lo independiente del sujeto y no lo que es y existe en dependencia de él.

Entiéndase bien esto, porque el error del idealismo estriba, precisamente, en no haberlo entendido.

Repito: el realismo consiste en creer que lo real, lo verdaderamente existente, es lo que existe independientemente de mí y no lo que existe en dependencia de mí.

Por tanto lo que existe, y no lo que no existe. Cuando el idealismo se ve obligado a reconocer que esa pared existe absolutamente [en tanto] y precisamente porque depende de mí, porque está presente ante mí, no se atreve a tomar las cosas así según se ofrecen, sino que añade un razonamiento y una hipótesis de inspiración realista y dice: si esa pared existe sólo en cuanto me es presente y en tanto me lo es, entonces no la hay, sino que hay sólo sujeto, y lo demás está en él como contenido, o lo que es igual, no hay sino pensamiento, sujeto.

Y, sin embargo, es de sobra evidente que yo no encuentro la pared en mí sino fuera de mí, ante mí, todavía con más claridad que me encuentro a mi mismo o, por lo menos, con la misma claridad. Y, viceversa, jamás me encuentro sólo conmigo, sino que siempre que me hallo resulta que estoy con algo, que no soy yo, frente a mí.

No se trata, pues, de que unas veces hallo lo inmediato constituido sólo por mi subjetividad y, por tanto, existiendo exclusivamente yo, sino que siempre que encuentro mi yo lo encuentro coexistiendo con algo frente, ante y contra él: el mundo o circunstancia.

Cierto que ésta --circunstancia--no existe por sí, aparte de mí. Creer lo contrario fue el error realista que para siempre hemos superado. Pero tampoco existo yo nunca aparte y en mí, sino que mi existir es coexistir con lo que no soy yo. La realidad es, pues, esta interdependencia y coexistencia.

Cuando Descartes encuentra que es indubitable la existencia de la duda, por tanto, que la duda era realidad radical o absoluta, debió pararse a analizar qué era, en qué consistía tal realidad llamada duda, en vez de apresurarse a denominarla «pensamiento», y con ello falsificarla.

Pues qué hay cuando absolutamente hay duda? Hay yo que dudo y hay aquello que me es dudoso.

Ambos términos son igualmente imprescindibles para que haya duda. Y lo dudoso no es ello duda, no es yo, no es subjetividad, sino que es algo frente a mí que dudo, y que tiene que existir para que yo ante ello sienta duda.

«Lo dudoso» es el carácter con que se me presenta el mundo cuando dudo, como «pared» es el carácter con que ahora se me presenta el mundo cuando miro.

Para terminar esta crítica, recuérdese que el trayecto primero y firme del idealismo consistía en hacerse cargo de que sólo existe con existencia indubitable y absoluta lo que existe para mí o en dependencia de mí. Para que A exista, según esto, es menester que exista para mí. Muy bien; pero es también necesario que sea A, que exista como A. Si digo que A es un pensamiento mío, que «se hace en mí» – in nobis fiunt –, deja de ser A, de existir como A, y entonces no puede decirse que existe para mí, que depende de mí, sino que es yo ni más ni menos, [por tanto] que no lo hay propiamente.

Ahora bien: la verdad de lo inmediato es, como hemos visto, lo contrario: que siempre que hay yo hay otra cosa que yo, frente a mí, en mi derredor. He aquí por qué digo que el idealista recae en un extraño realismo. En vez de dejar la pared existiendo con este peculiar carácter de existir que es estar ahí frente a mí, la disuelve en mí, y hace consistir la realidad en algo independiente como el realista, sólo que ahora lo independiente es mi pensamiento, soy yo.

A esto no da derecho la pura descripción de lo inmediato; hacer de ello pensamiento, sostener que las cosas son pensamiento, subjetividad, yo, es sólo una hipótesis, tan hipótesis como la realista.

No es la pura tesis de lo inmediato, que nos hace falta. Pero esto nos obliga a buscar un concepto más adecuado y un nombre para esa realidad radical y absoluta que es lo inmediato.

Hemos dicho que éste consiste siempre en la coexistencia de un yo con lo que no es él, con las cosas; inseparables éstas de mí y yo de ellas. Existo yo, pero no aparte y en mí, sino que mi existir consiste ahora en existir conmigo esta habitación. Este ser yo junto con ella y con cuanto en ella hay patente es lo que verdaderamente hay.

Yo no pienso esta habitación: mi verla ahora ante mí no es para mí un pensarla, sino es un absoluto encontrarme con ella y en ella, un inexorable tener que contar con ella.

Pues bien, esa realidad absoluta en que un yo tiene que contar con lo que [él] no es, y, por tanto, su existir, es desde luego y absolutamente, un existir en lo otro, fuera de sí: qué es sino vivir? (Fuera es el mundo.)

Si sólo hubiese pensamiento, si fuese firme la tesis idealista, para mí el existir sería estar sólo conmigo.

Ahora bien, el carácter de lo inmediato es precisamente lo contrario: estoy siempre fuera de mí, en la circunstancia. El pensamiento sería una realidad sin fuera, pura inmanencia.

La realidad del realismo es, inversamente, un puro fuera, sin inmanencia, sin relación a mí ni dependencia originaria de mí. La realidad absoluta como vida es a un tiempo inmanente y trascendente.

De mi vida sólo forma parte lo que para mí existe, y, en tal sentido, es lo inmanente; pero ese ser inmanente no quiere decir que se convierta en subjetividad, en yo.

Yo no soy mi vida. Esta, que es la realidad, se compone de mi y de las cosas. Las cosas no son yo ni yo soy las cosas: nos somos mutuamente trascendentes, pero ambos somos inmanentes a esa coexistencia absoluta que es la vida.

No consisto en un pensar, en un tener conciencia. Yo no pienso originariamente las cosas en las que me encuentro, sino que la realidad es que me encuentro, primero y sin más entre ellas, con ellas; encuentro que ellas existen y yo también.

Si hay conciencia, si hay pensamiento, es cuestión que no se presenta al tomar estrictamente lo inmediato según ello se presenta.

Al revés, porque se da ese hecho bruto absoluto de que existo yo ahora y esa pared ante mí, vendré luego a plantearme la cuestión de cómo es posible que coexistamos.

Esto me obligará a investigar quién soy yo, y si resulta que yo soy un ente hermético, cerrado hacia sí, vendrá el nuevo problema de cómo, no obstante, yo cuento con la pared y con las demás cosas.

Entonces – si esto fuese cierto – surgiría la hipótesis del pensamiento, para explicar cómo no pudiendo nada de fuera entrar en mi hermetismo, no obstante, esa pared está en mí.

La insoportable paradoja del idealismo queda así superada sin recaer en el realismo ingenuo.

Viceversa, la nueva tesis conserva la verdad del idealismo que es la inmanencia y la verdad del realismo que es la trascendencia.

Trascendente se llama lo que no es sujeto, lo que no es yo. Esa pared vuelve a ser absolutamente la pared que con toda evidencia es; pero lo es no por sí y sola, sino como ingrediente de una realidad dual cuyo otro término soy yo: la pared trascendente de mí es inmanente a mi vida.

Mi vida no es más mía que de esa pared. En esto se diferencia de la supuesta realidad llamada pensamiento. El pensamiento es mío, es yo. Mi vida no es mía, sino que yo soy de ella. Ella es la amplia, inmensa realidad de la coexistencia mia con las cosas.